[FTC의 엄밀한 증명] ch3. 수열의 극한

이전 읽을거리 : [FTC의 엄밀한 증명] ch2. 완비성 공리

다음 읽을거리 : [FTC의 엄밀한 증명] ch4. 극한의 성질

본 포스팅은 'Stephen Abbott, 해석학 첫걸음(2판)'을 공부하며 작성하였습니다.

3. 해석학의 논리

3.1. 무한과 자연수

해석학은 무한의 개념을 명료하고 간결하게 이용한다. 해석학이 무한을 다루는 비법은 자연수에 숨어있다. 어떤 원소 $x$ 와 집합 $A_1$ , $A_2$ , $A_3$ , ... 에 대하여 다음이 의미하는 바를 상기해보자.

$$x\in\bigcap_{n=1}^\infty A_n$$

위의 수식에는 무한을 나타내는 기호 $\infty$ 가 사용되었다. 그러나 그 의미를 해석할때는 '무한'이라는 말이 사용되지 않는다. 위 수식의 의미는 다음과 같다.

모든 자연수 $n$ 에 대해 $x\in A_n$ 가 성립한다.

논리기호를 사용하여 더욱 간결하게 표현하면 다음과 같다.

$$\forall n\in\mathbb{N}\quad x\in A_n$$

이는 자연수가 무한히 많다는 성질을 이용한 것이다. 한가지 예를 들었지만, 이 외에도 해석학에서 뜬금없이 자연수가 등장한다면 십중팔구 무한의 논리가 등장할 것이다.

3.2. 임의의, 어떤,

작년인 2021년은 여전히 코로나 시대였다. 집 안에 오래 있다보면 심심하여 수학공부가 하고싶어질 수도 있을 것이다. 아마 다음의 명제가 참일 것이다.

2021년의 그 어느 날에도 누군가는 수학공부를 했다.

이 말의 의미를 자세히 살펴보자.

만약 작년 내내 쉬지않고 수학공부를 한 사람이 한 명이라도 있다면 충분하겠지만, 그렇지 않아도 된다. 나는 작년에 수학공부를 자주 했지만, 수학공부를 쉬었던 날도 있었다. 내가 쉬는 날에 다른 누군가가 수학공부를 했다면 여전히 위 문장은 참이 된다. 요점은 수학공부를 한 누군가가 작년의 모든 날에 각각 존재했다는 사실이다. 위의 문장을 좀더 딱딱하고 명료하게 표현하자면 다음과 같다.

2021년의 임의의 날에 수학공부를 한 누군가가 존재했다.

2021년의 임의의 하루 x 에 대해 어떤 사람 a 가 있어 다음이 참이다.

a 는 x 날 수학공부를 했다.

만약 위 주장이 틀렸다는걸 보이고 싶다면, 어떤 날에 모든 사람이 수학공부를 하지 않았다는걸 보이면 될 것이다. 이 느낌을 계속 가져가자.

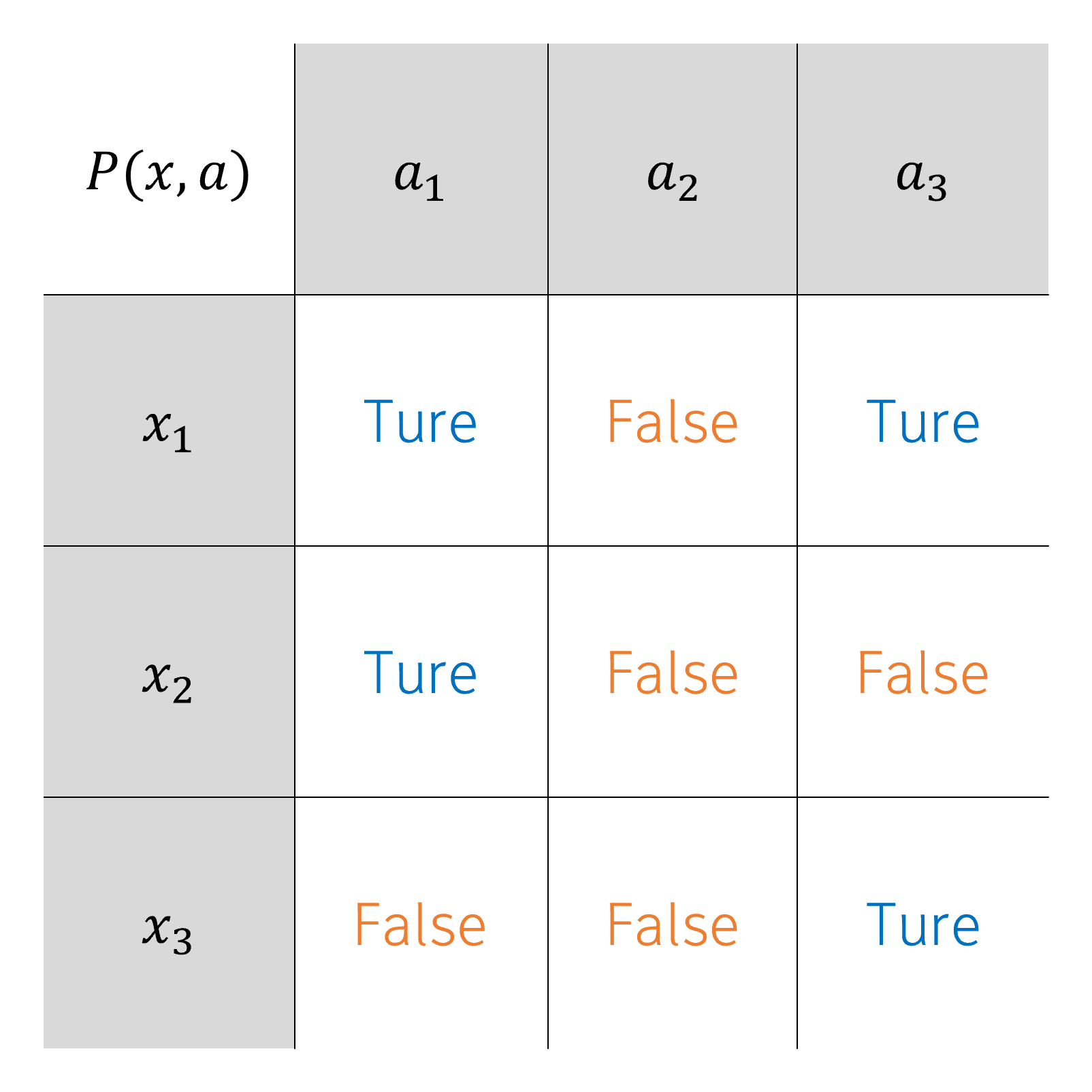

두 가지의 변수를 받아 참 또는 거짓을 출력하는 함수 $P(x,a)$ 를 생각하자. 좀더 구체적으로 다음과 같다고 하자.

$$\begin{gather}X=\{x_1,x_2,x_3\}\\A=\{a_1,a_2,a_3\}\end{gather}$$

$$P:X\times A\to\{\mbox{True, False}\}$$

함수 $P$ 가 각 변수에 대해 어떤 값에 대응되는지 유심히 살펴보면, 다음의 명제가 참이라는 것을 알 수 있다.

임의의 $x\in X$ 에 대해 어떤 $a\in A$ 가 존재하여 $P(x,a)$ 는 참이다.

위 명제와 동치명제들은 아래와 같다.

임의의 $x\in X$ 에 대해 $P(x,a)$ 가 참이도록 하는 $a\in A$ 가 존재한다.

$$\forall x\in X,\;\exists a\in A\quad\mbox{s.t.}\quad P(x,a)=\mbox{True}$$

위의 명제가 참이라는 것을 보이는 방법은 간단하다. 각 $x\in X$ 에서 $P(x,a)=\mbox{True}$ 이도록 하는 $a\in A$ 가 존재함을 보이면 된다. 이번 예시는 경우의 수가 적으므로 하나하나 찾아보아도 된다.

$P(x_1,a)=\mbox{True}$ 이도록 하는 $a\in A$ 는 $a_1,a_3$ 으로서 존재한다.

$P(x_2,a)=\mbox{True}$ 이도록 하는 $a\in A$ 는 $a_1$ 로서 존재한다.

$P(x_3,a)=\mbox{True}$ 이도록 하는 $a\in A$ 는 $a_3$ 으로서 존재한다.

따라서 제시된 명제는 참이다.

이전의 예시와 비교하자면, $X$ 는 2021년, $A$ 는 사람, $P(x,a)$ 는 '$x$ 날 $a$ 가 수학공부를 했다' 라고 생각해볼 수 있다.

다소 낮선 명제 형태이나, 해석학에서는 시도때도 없이 이러한 명제가 등장하므로 익숙해질 필요가 있다.

4. 수열

본격적인 해석학은 여기서부터 시작한다.

정의) 수열(sequence)은 정의역이 $\mathbb{N}$ 인 함수이다.

위는 수열의 일반적인 정의이며, 특히 해석학의 수열은 보통 공역이 $\mathbb{R}$ 인 실수열1이다. 이러한 정의는 우리가 수열을 '실수의 나열'이라고 인지하는 것에 잘 부합한다. 앞으로 특별한 언급이 없으면 수열이란 실수열을 의미한다.

함수의 정의역이 자연수라면 치역의 원소들은 일종의 나열로 볼 수 있다. 함수 $f:\mathbb{N\to R}$ 에 대하여 $f(n)$ 은 이러한 나열에서 $n$ 번째 항이 되는 것이다.

일반적으로 함수라고 하면 $f(n)$ 이라고 적겠지만, 수열은 그 특수성을 존중하여 $a_n$ 이라고 적는다. 전통적으로 함수를 $f(n)=n^2$ 와 같이 어떠한 공식으로 쓰듯이, 수열도 $a_n=n^2$ 와 같이 쓸 수 있다.

정의) 수열 $a_n$ 의 집합을 다음과 같이 표기한다.

$$(a_n):=\{a_n:n\in\mathbb{N}\}$$

수열을 $(a_n)$ 이라고 쓰면 이는 일종의 집합기호이므로, 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$x\in(a_n)$ : $x$ 는 수열 $(a_n)$ 의 어떤 항이다.2

$(a_n)\subset A$ : 수열 $(a_n)$ 의 모든 항은 $A$ 의 원소이다.

여러개의 수열을 집합으로 표기할때 $(a_n)$ , $(b_n)$ , $(c_n)$ 등과 같이 관례적으로 알파벳을 $a$ 부터 순서대로 빌려온다. 이러한 표기에서 하첨자를 $n$ 으로 쓰기로 하자.

수열의 집합 표기에서 초기의 몇 개의 항을 구체적으로 나타내기 위해 다음과 같이 쓰기도 한다.

$$(a_1,a_2,a_3,\ldots)$$

예를들어 짝수를 나열한 수열은 $(2,4,6,8,\ldots)$ 이라고 쓸 수 있다.

4.1. 수열의 극한

해석학에서 수열을 사용하는 근본적인 이유는, 수열이 실수의 무한한 나열이기 때문이다. 해석학에서 수열을 취급할때는 초기의 몇 개의 항에는 관심이 없다. 수열의 무한한 꼬리가 어떻게 나열되어 있는지가 주 관심사이다.

수열의 수렴을 정의하기에 앞서, 수렴하는 수열이 어떤 모양일지 예상해보자.

종이에 볼펜으로 점을 찍는 모습을 상상하자. 점을 찍는 차례대로 순서를 매기면 이 점도 수열이 된다. 어느 순간부터, 점이 특정 원 밖으로 빠져나가지 않고 원 안에서만 찍힐 수도 있다. 만약 아무리 작은 원을 그려도 어느 순간부터는 그 밖으로 빠져나가지 않도록 점이 찍힌다면, 이 수열은 수렴한다고 말할 수 있을 것이다.

정의) 수열 $(a_n)$ 을 생각하자. 임의의 양수 $\epsilon$ 에 대해 $n\ge N$ 이면 $|a_n-a|<\epsilon$ 이 되게 하는 자연수 $N$ 이 존재할 때 수열 $(a_n)$ 이 실수 $a$ 로 수렴한다(converge)고 한다. 이때 실수 $a$ 는 수열 $(a_n)$ 의 극한(limit)이라고 한다.

※ 더 정확하게 말하면, 수열 $(a_n)$ 이 $a$ 로 수렴한다는 것은 다음을 의미한다.

임의의 $\epsilon>0$ 에 대해 어떤 $N\in\mathbb{N}$ 이 존재하여 다음이 성립한다.

임의의 $n\in\mathbb{N}$ 에 대해 $n\ge N$ 이면 $|a_n-a|<\epsilon$ 이 성립한다.

다시말해 실수 $a$ 로 수렴하는 수열 $(a_n)$ 의 경우, 아무리 작은 양수 $\epsilon$ 을 가져와도 다음이 성립하도록 하는 적절한 자연수 $N$ 이 존재한다는 것이다.

$$\begin{gather}|a_N-a|<\epsilon\\|a_{N+1}-a|<\epsilon\\|a_{N+2}-a|<\epsilon\\|a_{N+3}-a|<\epsilon\\\vdots\end{gather}$$

$|a_N-a|$ 는 $a_N$ 과 $a$ 사이의 '거리'라는 것을 생각해본다면, 더욱 작은 $\epsilon$ 을 가져올수록 더 큰 $N$ 이 필요하다는 것도 조심스럽게 추측할 수 있다.

$a$ 로 수렴하는 수열 $(a_n)$ 에 대해 수렴의 정의를 논리기호로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{gather}\forall\epsilon>0,\;\exists N\in\mathbb{N}\\\mbox{s.t.}\\\forall n\in\mathbb{N},\;n\ge N\implies|a_n-a|<\epsilon\end{gather}$$

※ 더 엄밀하게 :

$$(\forall\epsilon>0)\;(\exists N\in\mathbb{N})\;(\forall n\in\mathbb{N})\;(n\ge N\implies|a_n-a|<\epsilon)$$

정의) 실수열 $(a_n)$ 이 $a$ 로 수렴하면 다음과 같이 쓴다.

$$(a_n)\to a\qquad\lim a_n=a\qquad\lim_{n\to\infty}a_n=a$$

※ 위의 표기는 실수열에만 국한한다. 각 항이 함수인 '함수열'은 위의 표기를 함부로 사용할 수 없다.

수렴의 정의에서 식 $|a_n-a|<\epsilon$ 부분은 다음과 같이 변형할 수 있다.

$$\begin{align}|a_n-a|<\epsilon&\iff-\epsilon<a_n-a<\epsilon\\&\iff a-\epsilon<a_n<a+\epsilon\end{align}$$

따라서 $|a_n-a|<\epsilon$ 은 열린구간의 개념을 빌려 $a_n\in(a-\epsilon,a+\epsilon)$ 라고 쓸 수 있다. 이러한 열린구간을 세련되게 '근방'이라고 부른다.

정의) 실수 $a\in\mathbb{R}$ 와 양수 $\epsilon>0$ 에 대해 다음 집합 $B_\epsilon(a)$ 를 $a$ 의 $\epsilon$-근방($\epsilon$-neighborhood)이라고 한다.

$$B_\epsilon(a):=\{x\in\mathbb{R}:|x-a|<\epsilon\}$$

※ $B$ 는 open Ball 의 약자이다. 2차원 이상의 데카르트 공간에서 근방은 공의 형태로 나타나기 때문에 이러한 이름이 붙었다.

※ 알다시피, 위와같이 정의한 $B_\epsilon(a)$ 는 그냥 $(a-\epsilon,a+\epsilon)$ 이다. 사실 근방의 정의는 다변수해석학이나 일반화된 거리공간3을 다루는 이론에서 더 일반적인 정의로서 빛을 발한다.

근방을 이용하면 수열의 수렴을 다음과 같이 재정의할 수 있다.

근방을 이용한 수렴의 정의)

수열 $(a_n)$ 을 생각하자. 주어진 실수 $a$ 의 임의의 $\epsilon$-근방 $B_\epsilon(a)$ 에 대하여 $(a_n)$ 의 어떤 항 이후의 모든 항이 $B_\epsilon(a)$ 에 속하면 $(a_n)$ 은 $a$ 로 수렴한다고 한다.

다시말해 $a$ 의 임의의 $\epsilon$-근방이 수열 $(a_n)$ 의 초기의 유한개의 항을 제외한 모든 항을 포함하면 $(a_n)\to a$ 인 것이다.

이러한 결과는 '종이에 점찍기'로 살펴보았던 수열의 수렴성에 대한 통찰과 일치하는 결과이다.

우리는 수열의 수렴을 엄밀하게 정의하는데 성공하였다. 그러나, 수렴의 정의는 수열의 수렴 여부를 알려주지 못할 뿐더러 수렴하는 수열의 극한값도 알려주지 못한다. 이러한 문제는 수열의 극한값 $a$ 의 존재 여부 및 구체적인 값을 우리가 직접 제시해야 수렴의 정의를 적용할 수 있다는 점에서 기원한다. 다시말해 수렴의 정의는 오직 수학적 정당화만을 위해 존재한다. 어떤 수열이 수렴하는지, 수렴한다면 어떤 값으로 수렴하는지는 다른 방법으로 알아내야 한다.

몇가지 예시를 살펴보자.

▶ $\left(\frac{1}{n}\right)\to 0$

proof)

임의의 양수 $\epsilon>0$ 에 대해 $N>\frac{1}{\epsilon}$ 이도록 하는 자연수 $N\in\mathbb{N}$ 이 존재한다.($\because$ 아르키메데스 성질) $n\ge N$ 인 임의의 $n\in\mathbb{N}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\left|\frac{1}{n}-0\right|=\frac{1}{n}\le\frac{1}{N}<\epsilon$$

따라서 $\left(\frac{1}{n}\right)\to 0$ 이다. $\square$

▶ 세 양수 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 에 대해, $\left(\frac{an^2+bn+c}{n^2}\right)\to a$

proof)

양수 $\epsilon$ 과 충분히 큰 자연수 $n$ 에 대해 다음이 성립함을 보여야 한다.

$$\left|\frac{an^2+bn+c}{n^2}-a\right|<\epsilon$$

이때 위 식의 좌변은 다음과 같다.

$$\begin{align}\left|\frac{an^2+bn+c}{n^2}-a\right|&=\frac{bn+c}{n^2}\\&\le\frac{bn+cn}{n^2}\\&=\frac{b+c}{n}\end{align}$$

따라서 아래의 부등식을 보이면 충분하다.

$$\frac{b+c}{n}<\epsilon\iff n>\frac{b+c}{\epsilon}$$

이로써 증명 준비가 끝났다.

임의의 양수 $\epsilon>0$ 에 대해 $N>\frac{b+c}{\epsilon}$ 이도록 하는 자연수 $N\in\mathbb{N}$ 이 존재한다. $n\ge N$ 인 임의의 $n\in\mathbb{N}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\left|\frac{an^2+bn+c}{n^2}-a\right|\le\frac{b+c}{n}\le\frac{b+c}{N}<\epsilon$$

따라서 $\left(\frac{an^2+bn+c}{n^2}\right)\to a$ 이다. $\square$

다음과 같이 정의하자.

정의) 수렴하지 않는 수열을 발산한다(diverge)고 한다.

발산의 자세한 필요충분조건은 부록 참고. 본 시리즈의 부록에는 명제에 부정을 취하는 방법이 소개되어있다. 해석학에서는 어떤 조건이 성립하지 않는 상황에도 자주 관심을 가지므로 이러한 연습은 크게 도움이 될 것이다.

읽어주셔서 감사합니다.

이전 읽을거리 : [FTC의 엄밀한 증명] ch2. 완비성 공리

다음 읽을거리 : [FTC의 엄밀한 증명] ch4. 극한의 성질

'수학 > 해석학' 카테고리의 다른 글

| [FTC의 엄밀한 증명] 부록 (0) | 2022.02.24 |

|---|---|

| [FTC의 엄밀한 증명] ch4. 극한의 성질 1 (0) | 2022.02.23 |

| [직선과 실수] ch5. 직선과 실수는 같다 (0) | 2022.02.11 |

| [직선과 실수] ch4. 직선에 새겨진 유리수 (0) | 2022.02.11 |

| [직선과 실수] ch3. 전통적 직선 (0) | 2022.02.11 |

댓글